La atrofia olivopontocerebelosa es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que representa un desafío tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud. Esta patología afecta regiones específicas del cerebro responsables de funciones motoras esenciales, provocando alteraciones que afectan la vida cotidiana de quienes la padecen. Comprender sus características, orígenes y opciones de manejo resulta fundamental para mejorar el bienestar de los afectados y sus familias.

¿Qué es la atrofia olivopontocerebelosa y cómo afecta al sistema nervioso?

Definición médica de la atrofia olivopontocerebelosa

La atrofia olivopontocerebelosa, conocida también por sus siglas AOCP u OPCA, constituye una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la destrucción progresiva de neuronas en áreas específicas del sistema nervioso central. Esta condición representa una forma de neurodegeneración que evoluciona de manera gradual, empeorando con el tiempo y afectando de forma significativa las capacidades motoras de quienes la padecen. La prevalencia general de esta patología se estima en aproximadamente uno de cada cien mil individuos, aunque en ciertas poblaciones la tasa de detección puede alcanzar valores más elevados. Históricamente, esta enfermedad fue descrita por primera vez a mediados del siglo XX, con uno de los primeros casos informados en el año 1965. Actualmente, se reconoce que la AOCP puede manifestarse tanto en formas hereditarias como esporádicas, siendo ligeramente más común en hombres que en mujeres, con una edad promedio de aparición alrededor de los cincuenta y cuatro años.

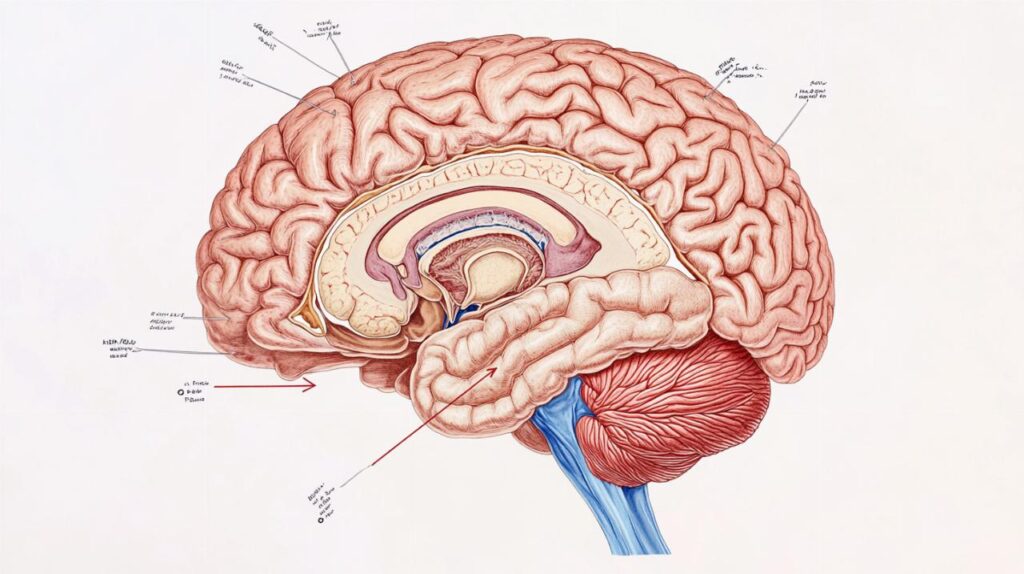

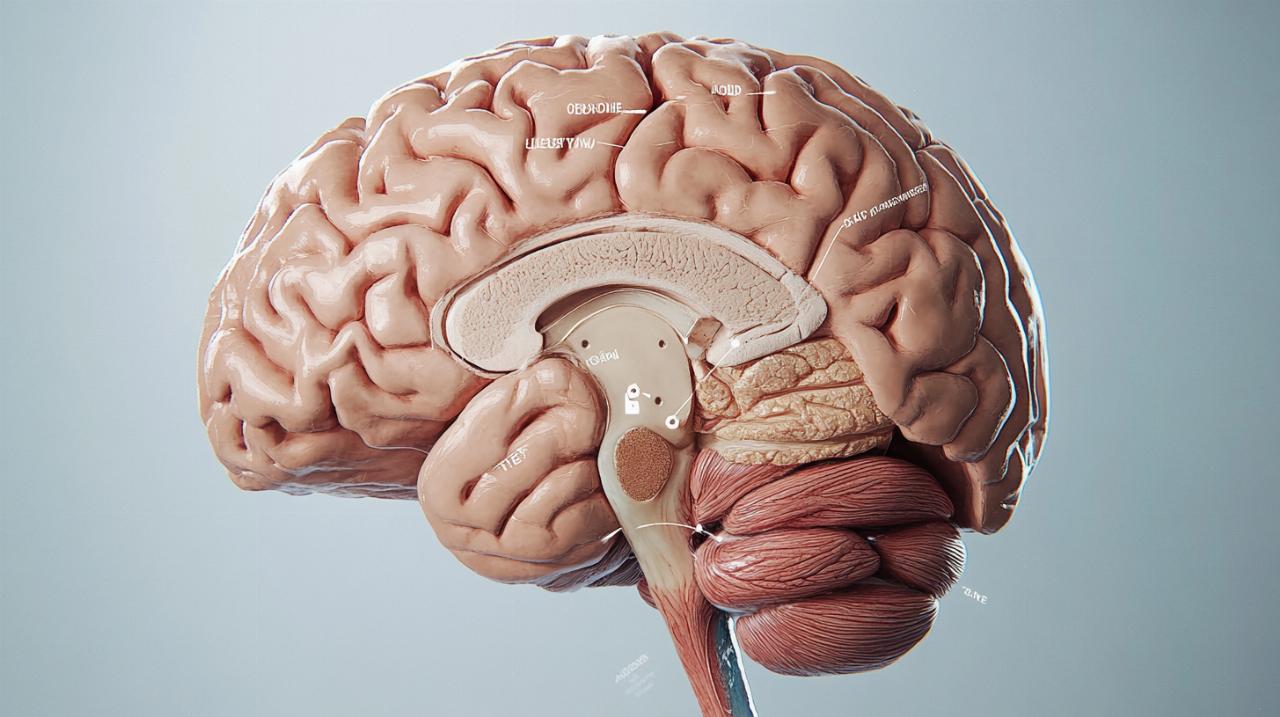

Áreas cerebrales afectadas por esta degeneración progresiva

La enfermedad afecta principalmente tres estructuras neurológicas críticas: el cerebelo, los núcleos olivares inferiores y la protuberancia. El cerebelo desempeña un papel esencial en la coordinación de movimientos voluntarios y el mantenimiento del equilibrio corporal. Los núcleos olivares inferiores participan en la modulación de la actividad cerebelosa, mientras que la protuberancia actúa como una estación de relevo entre diferentes regiones del cerebro. La pérdida neuronal en estas áreas provoca una disminución en la capacidad del sistema nervioso para coordinar movimientos precisos y mantener la postura adecuada. Además de la muerte de las células nerviosas, se produce una gliosis reactiva, que consiste en la proliferación de células gliales como respuesta al daño neuronal, así como la acumulación de proteínas anormales que agravan el deterioro funcional. Estos cambios estructurales pueden evidenciarse mediante resonancia magnética del cerebro, donde se observan modificaciones en las estructuras afectadas, confirmando el diagnóstico y permitiendo evaluar la progresión de la enfermedad.

Causas y factores de riesgo de la atrofia olivopontocerebelosa

Origen genético y herencia familiar de la enfermedad

Las causas de la atrofia olivopontocerebelosa se dividen principalmente en dos categorías: genéticas y esporádicas. En las formas hereditarias, se han identificado mutaciones en varios genes específicos que desempeñan un papel fundamental en la patogénesis de la enfermedad. Entre estos genes destacan ATXN1, ATXN2 y ATXN3, cuyas alteraciones genéticas conducen a la producción de proteínas defectuosas que se acumulan en las neuronas y provocan su degeneración progresiva. Los investigadores han relacionado estas mutaciones con mecanismos de herencia autosómica dominante, lo que significa que un solo gen alterado heredado de uno de los progenitores puede ser suficiente para desarrollar la enfermedad. Las familias con antecedentes de la patología presentan un riesgo aumentado, y existen pruebas genéticas disponibles para algunas formas de la enfermedad, aunque no siempre están accesibles en todos los contextos clínicos. La revisión del historial familiar constituye un componente esencial en la evaluación diagnóstica de pacientes con sospecha de esta condición.

Factores ambientales y mutaciones asociadas al desarrollo de esta patología

En las formas esporádicas de la atrofia olivopontocerebelosa, la causa exacta permanece desconocida, aunque se han propuesto diversos factores que podrían contribuir a su desarrollo. Entre estos factores se encuentran posibles componentes autoinmunes, en los que el sistema inmunitario ataca erróneamente las neuronas cerebrales, así como la exposición a sustancias tóxicas que pueden dañar las células nerviosas. La edad de aparición típica se sitúa entre los treinta y cincuenta años, siendo este rango etario considerado un factor de riesgo relevante. Además, ciertos estudios sugieren que la exposición prolongada a determinados agentes ambientales nocivos podría aumentar la susceptibilidad a desarrollar la enfermedad. Aunque la investigación continúa explorando estos mecanismos, la combinación de predisposición genética y factores externos parece desempeñar un papel complejo en la aparición de la patología. La comprensión de estos elementos resulta crucial para identificar poblaciones en riesgo y desarrollar estrategias preventivas más efectivas en el futuro.

Síntomas característicos de la atrofia olivopontocerebelosa

Manifestaciones motoras: alteraciones en el equilibrio y la coordinación

El síntoma principal de la atrofia olivopontocerebelosa es la torpeza o ataxia, que se caracteriza por la dificultad para coordinar los movimientos voluntarios y que empeora de manera progresiva con el paso del tiempo. Los pacientes experimentan trastornos del equilibrio que dificultan la capacidad de mantener una postura estable, especialmente al caminar o realizar actividades que requieren precisión motora. Esta alteración en la coordinación muscular se manifiesta en movimientos torpes e imprecisos, afectando tanto las extremidades superiores como inferiores. Además, muchos individuos presentan temblores posturales, que son sacudidas involuntarias que ocurren al intentar mantener una posición determinada. La hipotonía, o disminución del tono muscular, también es frecuente y contribuye a la debilidad generalizada. Estos problemas de equilibrio y coordinación incrementan significativamente el riesgo de caídas y lesiones, lo que puede derivar en complicaciones adicionales como fracturas o traumatismos. La progresión de estos síntomas motores varía entre los pacientes, pero generalmente avanza de forma gradual, requiriendo adaptaciones constantes en las actividades diarias.

Síntomas adicionales: problemas del habla, disfunción autonómica y deterioro cognitivo

Además de las manifestaciones motoras, la atrofia olivopontocerebelosa provoca una serie de síntomas adicionales que afectan diversos sistemas del organismo. La disartria, o dificultad para articular palabras, aparece como consecuencia de la alteración en el control muscular de la boca y la garganta, haciendo que el habla se vuelva lenta, arrastrada o difícil de comprender. La disfagia, que es la dificultad para tragar, representa un síntoma especialmente preocupante, ya que aumenta el riesgo de neumonías por aspiración, una complicación potencialmente grave que ocurre cuando alimentos o líquidos ingresan en las vías respiratorias. Los movimientos oculares anormales también son comunes, manifestándose como dificultad para seguir objetos con la mirada o movimientos involuntarios de los ojos. La disfunción autonómica se evidencia a través de sudoración anormal, problemas de vejiga o intestinos, y mareo postural al levantarse, causado por fluctuaciones en la presión arterial. Con el avance de la enfermedad, algunos pacientes experimentan deterioro cognitivo que afecta la memoria, la atención y otras funciones mentales superiores. La inmovilidad progresiva y los problemas nutricionales derivados de la dificultad para alimentarse adecuadamente constituyen complicaciones adicionales que requieren atención especializada. Estos síntomas en conjunto afectan profundamente la calidad de vida y la autonomía de los pacientes.

Tratamiento y estrategias para mejorar la calidad de vida del paciente

Terapias multidisciplinarias: fisioterapia, logopedia y rehabilitación

Actualmente no existe una cura para la atrofia olivopontocerebelosa, por lo que el tratamiento se centra en aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. Las terapias multidisciplinarias constituyen el pilar fundamental del manejo de esta enfermedad progresiva. La fisioterapia desempeña un papel crucial para mantener la fuerza muscular, mejorar la coordinación y reducir el riesgo de caídas mediante ejercicios específicos adaptados a las capacidades de cada paciente. La terapia del habla o logopedia ayuda a mejorar la comunicación mediante técnicas para fortalecer los músculos implicados en la articulación y estrategias para compensar las dificultades en el habla. Esta misma disciplina también aborda los problemas de deglución, enseñando técnicas seguras para tragar y reduciendo el riesgo de aspiración. La terapia ocupacional facilita la adaptación del entorno y enseña el uso de dispositivos de asistencia que permiten a los pacientes mantener su independencia en las actividades cotidianas el mayor tiempo posible. El uso de dispositivos para caminar, como bastones o andadores, resulta fundamental para mejorar la movilidad y prevenir lesiones por caídas. Estas intervenciones deben iniciarse tempranamente y ajustarse continuamente según la progresión de la enfermedad para maximizar su efectividad.

Manejo de síntomas y apoyo integral para pacientes y familiares

El manejo farmacológico complementa las terapias de rehabilitación para controlar síntomas específicos. Se utilizan relajantes musculares como el baclofeno para reducir la rigidez y los espasmos musculares, mejorando así la movilidad. Los antidepresivos como la trazodona pueden ayudar a tratar los síntomas depresivos que frecuentemente acompañan a esta enfermedad crónica. Los anticonvulsivos como la gabapentina se emplean para controlar temblores y otras alteraciones neurológicas. Además, se requiere tratamiento específico para la apnea del sueño, que afecta a algunos pacientes, así como para la presión arterial baja que puede causar mareos posturales. La nutrición especializada es esencial, especialmente cuando la disfagia dificulta la alimentación normal, pudiendo ser necesario modificar la consistencia de los alimentos o, en casos avanzados, considerar vías alternativas de alimentación. El monitoreo regular incluye evaluaciones periódicas de la fuerza muscular, la coordinación y el estado psicológico, así como resonancias magnéticas para seguir la progresión de los cambios cerebrales. El apoyo integral debe extenderse también a los familiares, quienes enfrentan desafíos emocionales y prácticos significativos en el cuidado del paciente. Aunque el pronóstico generalmente es desalentador, pueden pasar años antes de que se presente una discapacidad considerable, y un manejo adecuado puede mejorar significativamente la calidad de vida. Se recomienda contactar a un neurólogo ante la aparición de síntomas sugestivos de esta patología. La Clínica Universidad de Navarra cuenta con especialistas en enfermedades neurodegenerativas en sus sedes de Navarra y Madrid, donde se ofrece atención especializada para pacientes con atrofia olivopontocerebelosa.